2024年6月13日 5時00分

風呂を焚く

私が生まれ育った家には、風呂がなかった。だから隣家(りんか)で、もらい湯をした。前掛けをしたおばあさんが薪(まき)をくべ、パチパチと焚きあげる湯だった。かまどの前にすわる彼女の姿と、しわだらけの小さな手を今でも覚えている▼遠い記憶が蘇ったのは、岡山県赤磐市(あかいわし)にある永瀬清子(ながせ きよこ)の生家を訪ねたからだ。詩人が暮らした農家は、田畑(たはた、でんぱた)のなかで朽ちかけていたのを支援者らが改修し、一般公開されている。五右衛門風呂(ごえもんぶろ)も再生され、体験入浴できる▼明治に生まれた永瀬(ながせ)は大阪や東京での生活を経て、終戦の直後、39歳で古里(こり)に戻った。〈二反の田と五寸のペンが私に残った〉と始まる詩はこう続く。〈詩を書いて得たお金で私は脱穀機(だっこくき)や荷車(にぐるま)を買った。/もうどちらがなくても成り立たないのだ〉▼農婦(のうふ)であり、母として田園に生きた詩人である。苗(なえ)を植え、風呂を焚き、家事をこなしてから、深夜にちゃぶ台の茶碗(ちゃわん)をのけて、むさぼるように詩作に励んだそうだ▼「この家は風が気持ちいいんです」。生家保存会の横田都志子(よこた としこ)さん(58)は話した。詩人が感じた夜明け前の山の色、風の香り、揺れる葉の音。そんな自然に触れ、「彼女の詩がより分かった気がします」▼私も五右衛門風呂に入らせてもらった。熾火(おきび)がじわじわと湯を温め、心地(ここち)よい。ふわり白煙が青い空に泳ぐ。〈一日、昔の風が吹いて来て私を騒がせた。/どこに今までさまよっていたのか/おそらく世界の涯(がい)までも流れていたのか〉。無性に故郷(こきょう)が懐かしくなった。

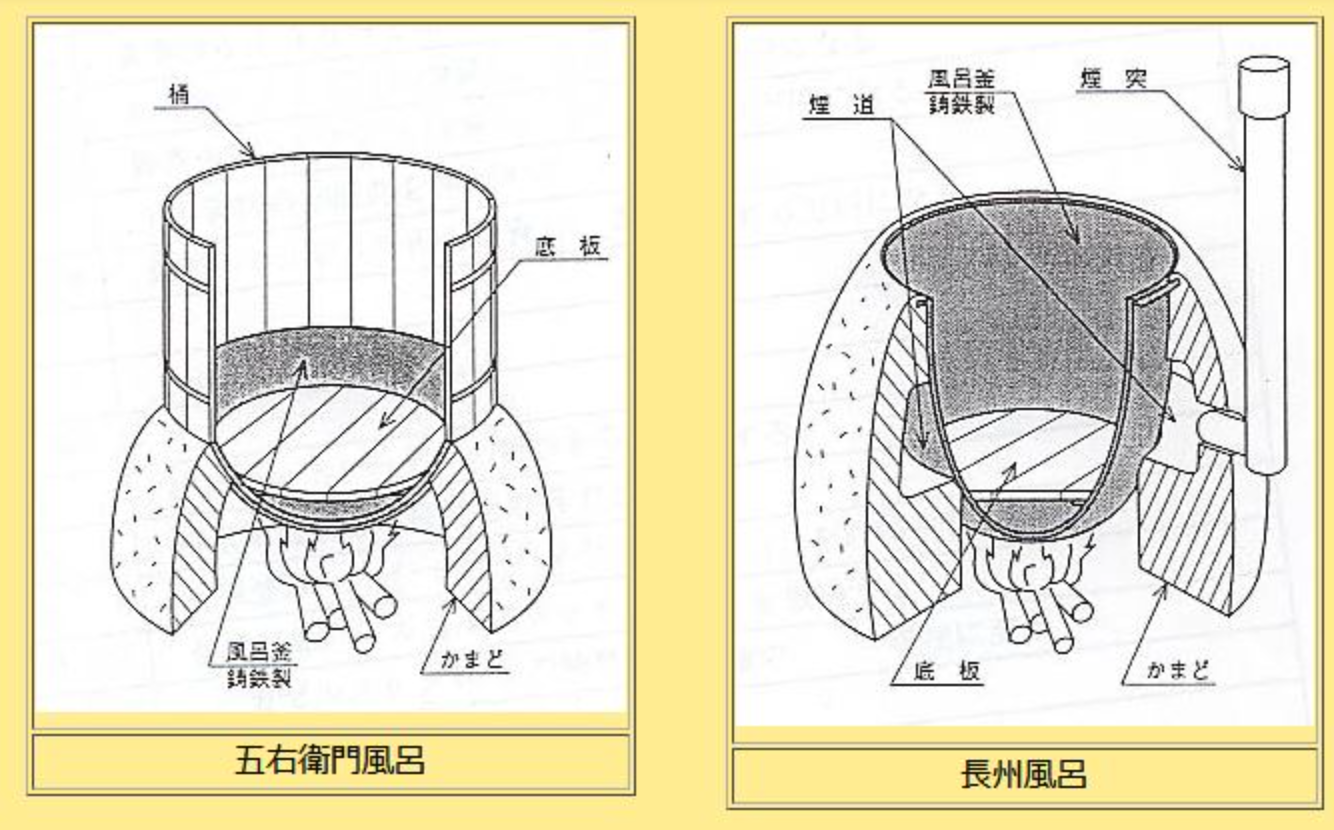

〔釜ゆでの刑に処せられたという石川五右衛門の名にちなむ〕

かまどを築き,鉄の釜(かま)をのせ,木の桶(おけ)をすえた風呂。桶の底は浮かせて蓋とし,人が入るときには踏み沈めて底とする。