室町ワンダーランド 第58回 清水 克行 2023/06/24

五島列島の感染症対策

コロナウイルスの収束も目前に迫り、今年の夏休みは久しぶりに遠出をしよう、なんて考えている人も多いのではないだろうか。思えば、この3年半、僕らはそれまで知識としてしか知らなかった感染症の恐ろしさを、まざまざと実感させられた。

少し前、海外のある名作ミステリー映画がテレビ放映されたのを、たまたま見た(未見(みけん)の人のために、あえてタイトルは伏せておこう)。その映画では、犯人の大女優(だいじょゆう)が1人の見ず知らずの女を殺害して、その罪を巧妙に隠蔽していく。最後はお約束どおり名探偵によって罪は暴かれるのだが、なぜその大女優は愚かにも殺人を犯してしまったのか?

実は彼女には、妊娠中に患った風疹(ふうしん)のために重い障害をもった子を出産し、以後(いご)の人生が暗転してしまったという痛ましい(いたましい)過去(かこ)があった。しかし、ようやくその心の傷も癒え(いえ)ようという時、女優の前に現われた女は、ちょうど女優の妊娠中、風疹を患いながらも劇場に行くのが楽しみで、こっそり病床(びょうしょう)を抜け出して楽屋の彼女に会いに行った、との武勇談(ぶゆうだん)を無邪気(ぶじゃき)に喋りはじめたのだ。それを聞いた瞬間、女優の眠っていた心の鬼がにわかに目を覚ます。それが、彼女の哀しい殺意の背景だった。

以前に同じ映画を見たとき、僕には最後に明らかになる犯人の動機があまりに唐突で、とても面白いとは思えなかった。ところが、コロナを経験した今、あらためて見ると女優の殺意の真相に背筋が凍えた(こごえた)。

この3年半、僕らは身のまわりで「感染した」「感染させられた」という話をさんざん聞かされてきた。多くの人は慎重な行動を心がけていたはずだが、なかには無責任な行動を重ねた人々がいたことも事実である。コロナによって愛する者を奪われたとか、人生を狂わされたという人も多くいただろう。そうした人たちからすれば、そんな彼らは憎悪(ぞうお)の対象でしかない。映画を見て、大女優の殺意を単純に「逆恨み(ぎゃくうらみ)」とか「八つ当たり(やっつあたり、 took it out on)」と片付けることは、とても今の僕にはできなかった(コロナ禍の最中に、この映画を放映したテレビ局もなかなかだ)。

殺意とまでは行かなくとも、マスク警察や自粛警察など、コロナは人々の心の鬼を呼び覚まし、僕らの社会に不信や憎悪を増幅(ぞうふく)させた。これはウイルスそのものよりも恐ろしいものであった。

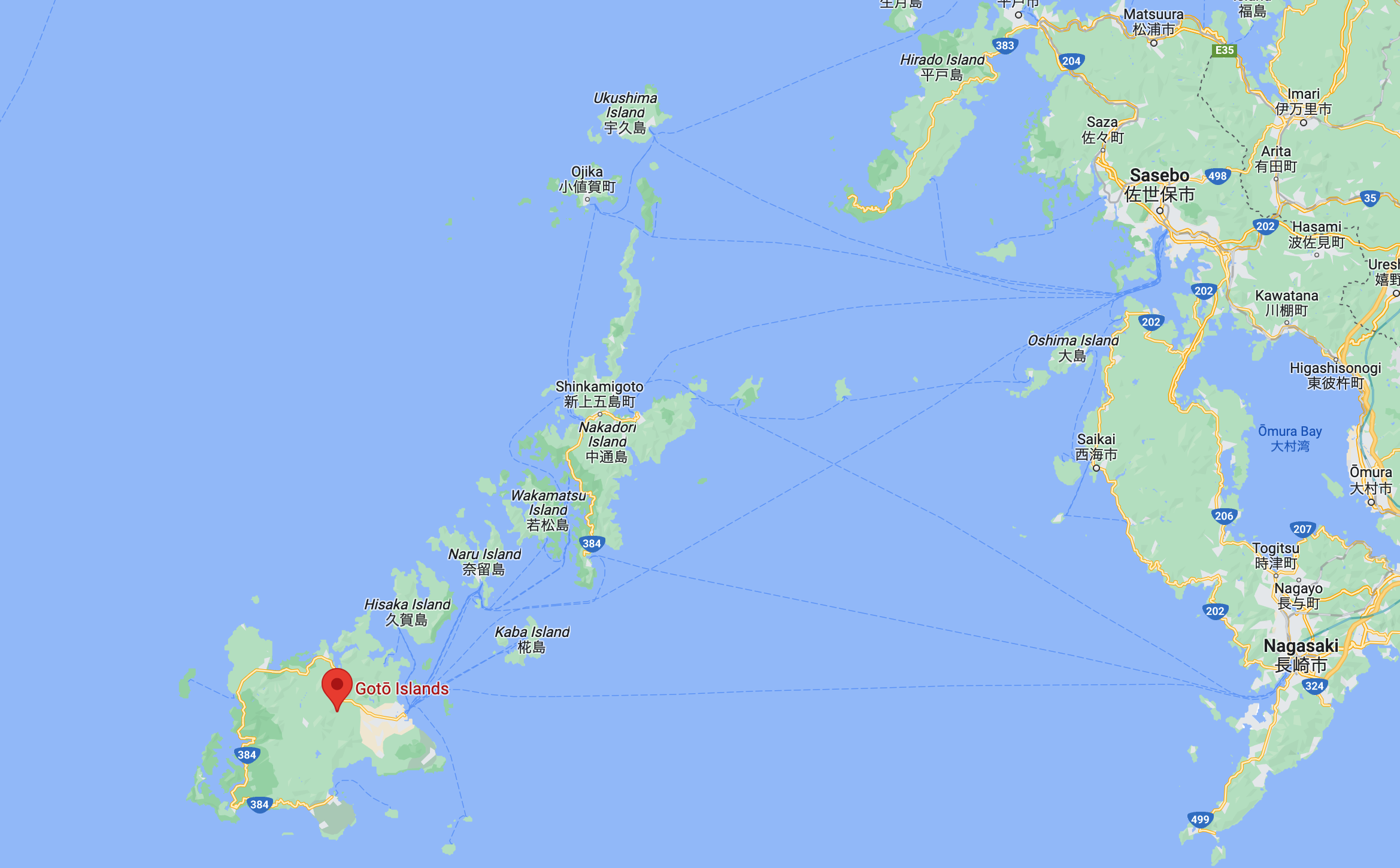

そんな感染症の恐ろしさを、中世日本に生きた人々は僕ら以上に痛感していたようだ。16世紀に日本にやってきた宣教師ルイス・フロイスは、現在の長崎県五島列島(ごとうれっとう)を訪れ、その島々の「滑稽な迷信」を以下のように詳細に書き記している。

もしも息子か娘か妻か夫か、それともその他家族の一員が天然痘(てんねんとう)にかかると、ただちにその人を隔離させずにはおかない。そして人々との交渉を断ち、森の中に藁葺(わらぶき)小屋を建て、そこで病人たちの世話をし、彼らが健康になるか、それとも死ぬまでそこへ食事を運んで行く。その病人がふたたび完全に健康となっても、その人が殿の邸に出入りする者とかそこで仕えているような場合には、一定の月数(げっすう)を経てでないとそこに入ることができない。(『日本史』第1部68章、松田毅一・川崎桃太訳)

天然痘(疱瘡〔ほうそう〕)は、前近代社会では洋の東西を問わず断続的に流行を繰り返し、多くの人々の命を奪ってきた感染症だ。ただ、16世紀頃になると、人類は次第に免疫を獲得していき、ヨーロッパでも日本でも天然痘で命を落とすリスクは減っていった。「あばたもエクボ」という言葉があるように、その後の日本社会では、天然痘に罹患した痕跡である顔面のあばたは、さほど珍しいものでもなくなっていたのである。

にもかかわらず、当時の五島列島の人々が天然痘患者を森の中の小屋に一定期間隔離し、治癒後も一定期間の自宅待機を課していることを、この宣教師は「滑稽な迷信」として紹介している。すでに天然痘に一定の免疫を獲得していたヨーロッパ人からすれば、天然痘ごときに過剰反応する五島の人々の感染症対策が大袈裟で滑稽なものに映ったのだろう。

他の箇所でも、島の人々が「ひどく縁起をかつぐ」一例として、「家で誰かがこの病気で亡くなると、その家の主人はその地の殿の前に40日間は出頭することができないし、もしも突飛な用務が生じた時には、伺候するのに衣服をとりかえねばならなかった」ことを紹介している。また、村外への隔離を「病人を村の外に放逐する悪く非人道的な習慣」とまで呼んでいる。

悲しい経験と知恵に学ぶ

しかし、コロナの苦境を経験してきた僕らからすれば、この宣教師の感想はいささか楽観的に過ぎる。

ヨーロッパや日本本土では、天然痘はすでに恐怖の対象ではないかも知れないが、島嶼(とうしょ)部においては、ささいな感染症が全島壊滅の危機に繋がる恐れがあった。今回のコロナでも、離島でのクラスター発生が最も危惧されていたことを思い出してほしい。島は狭く閉ざされた土地に人々が密集しているうえ、五島列島は遣唐使の時代以来、“海の玄関口”として異国から様々な未知のウイルスが持ち込まれるリスクがあった。実際、その後、この宣教師自身が書き記しているように、1588年には天草の河内浦(かわちうら、現在の熊本県天草市河浦町)周辺の海村で天然痘のパンデミックが起り、400人もの村人が命を落としている(『日本史』第2部114章)。

それを考えると、この五島列島の人々の隔離習俗は、離島に暮らす人々の悲しい経験と知恵が生み出したものであった可能性が高い。当時の人々は感染症について現代のような医学知識は持ち合わせていなかったが、多くの人々の命を救うため、また疑心暗鬼に駆られて社会が分断されることを防ぐため、風土と経験に根差した独自の習俗を生み出していたのだ。

人間は災厄や悲劇を意外に早く忘れやすい。そうしたなか、一見、非合理に見えて、それを後世に継承するための知恵が“習俗”や“慣習”なのだ。そこから現代の僕らが学べることも、きっとあるはずだ。

兼好法師が『徒然草』のなかで紹介している木登り名人の話によれば、高い木には登るときよりも降りるときのほうが油断して危険が大きいのだという。コロナの出口が見えてきた今だからこそ、僕らも最後に気を緩めることなく、もうひと踏ん張り、お互い頑張りましょう!

清水 克行 (しみずかつゆき/1971年、東京都生まれ。明治大学商学部教授。専門は日本中世史。著書に『室町社会史論』『室町は今日もハードボイルド』『室町社会の騒擾と秩序[増補版]』など。)

東京都生まれ。1994年立教大学文学部史学科卒業。藤木久志(ふじき ひさし、1933年10月27日 - 2019年9月28日)に師事。2002年早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。2004年「室町時代の都市生活と法慣習」で博士(文学)の学位を取得。2006年明治大学商学部専任講師、2009年同准教授、2014年同教授。

- 五島列島(日語:五島列島/ごとうれっとう Gotō rettō */?)為日本長崎縣西部的群島。以南部的福江島(ふくえとう)、久賀島(くかとう)、奈留島(なるとう)、若松島(わかまつとう)、中通島(なかどおりしま)五個島嶼為中心,共計有140個島嶼,面積696.7平方公里。行政區域分為五島市、新上五島町、小值賀町,北端的宇久島屬佐世保市管轄。距長崎港有100公里的距離。由長崎縣管轄,是九州地方的最西端。中田永一所著小說《再會吧!青春小鳥》(くちびるに歌を)也以此地為背景,亦是作者故鄉。